कोलकाताः 21 फरवरी को जब पश्चिम बंगाल अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर अपनी भाषाई अस्मिता और साहित्यिक विरासत का उत्सव मनाता है, उसी समय एक कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। जिस भूमि ने रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान साहित्यकार दिए, वहां आज राजनीतिक मंचों पर भाषा का स्वर तेजी से बदल रहा है।

नीति और विचारधारा की जगह अब व्यक्तिगत आरोप, तीखे तंज और वायरल बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2026 विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक बहस का स्तर ऐसा हो गया है कि पर्यवेक्षक इसे “अब तक का सबसे निचला दौर” बता रहे हैं।

भद्रलोक की पहचान: तर्क, संयम और वैचारिक अनुशासन

बंगाल की ‘भद्रलोक’ संस्कृति केवल सामाजिक हैसियत का प्रतीक नहीं, बल्कि बौद्धिक शिष्टता और संवाद की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती रही है। मतभेद होते थे, लेकिन भाषा संयमित रहती थी।

एक समय था जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद बहसें वैचारिक आधार पर होती थीं। बिधानचंद्र रॉय, ज्योति बसु, प्रणव मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी जैसे नेता तीखे विरोध के बावजूद संवाद को व्यक्तिगत कटुता तक नहीं ले जाते थे। आज उसी परंपरा की तुलना में राजनीतिक मंचों पर भाषा अधिक आक्रामक और व्यक्तिगत होती जा रही है।

चुनावी जीत की होड़ और आरोप-प्रत्यारोप की मानसिकता

जैसे-जैसे 2026 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सभाओं में भाषणों का स्वर बदलता जा रहा है। रैलियों में विरोधियों पर सीधा हमला, व्यक्तिगत संकेत और तीखी टिप्पणियां अब सामान्य हो चुकी हैं।

राजनीतिक रणनीतिकार मानते हैं कि आक्रामक भाषा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है और मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। इस रणनीति का असर यह हुआ है कि संवाद “मुद्दों की बहस” से हटकर “व्यक्तियों की टकराहट” में बदल गया है।

एक बयान के जवाब में और तीखा बयान, फिर उसके जवाब में और आक्रामक प्रतिक्रिया-यह सिलसिला चुनावी माहौल को लगातार गर्म और कभी-कभी अस्वस्थ बना रहा है।

राजनीतिक दलों की राय: जिम्मेदारी किसकी?

टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय मानते हैं कि सहनशीलता और धैर्य में कमी आई है। उनके अनुसार पहले आलोचना विचारधारा पर केंद्रित होती थी, अब राजनीति सत्ता की होड़ बन गई है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने राजनीतिक भाषणों में “संस्थागत आक्रामकता” पर चिंता जताई है और कहा है कि व्यक्तिगत संकेत अब गंभीर आलोचना की जगह ले रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य इसे “राजनीतिक भाषा का सबसे निचला स्तर” बताते हैं। उनका कहना है कि पहले नेता साहित्य, इतिहास और दर्शन पढ़ते थे, जिससे उनके विचारों में गहराई होती थी।

वामपंथी दलों ने भी राजनीतिक संस्कृति के “पतन” की बात कही है, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष का तर्क है कि टकराव की यह संस्कृति नई नहीं, बल्कि पिछले दशकों में ही विकसित हुई।

समाज का आईना बनती राजनीति

शिक्षाविद् पवित्र सरकार का मानना है कि यह गिरावट केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार राजनीति समाज का प्रतिबिंब है। जब सामाजिक मूल्यों में गिरावट आती है, तो राजनीतिक भाषा भी उसी दिशा में जाती है।

इतिहासकार इसे बड़े नेताओं की अनुपस्थिति से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि पहले राजनीति विचारधारा और नीति पर आधारित थी, अब सत्ता और संसाधनों की होड़ अधिक दिखाई देती है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पिछले 15 वर्षों में राजनीतिक विमर्श का दायरा सिमटा है। जब विचारधारात्मक गहराई कम होती है, तो राजनीति व्यक्तित्व आधारित प्रतिस्पर्धा और शब्दों के दुरुपयोग में बदल जाती है।

सोशल मीडिया और ‘वायरल राजनीति’ का असर

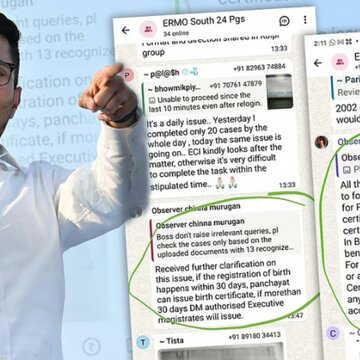

सोशल मीडिया ने इस बदलाव को तेज कर दिया है। छोटे, उत्तेजक और तुरंत शेयर किए जाने वाले बयान ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। एल्गोरिदम उन संदेशों को बढ़ावा देता है, जो भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करें। नतीजतन, नेता भी ऐसे वाक्य गढ़ते हैं जो तुरंत सुर्खियां बनाएं। विचारशील बहस और नीति-आधारित तर्क अक्सर शोर में दब जाते हैं। चुनावी रणनीति अब केवल मंच पर नहीं, बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर भी तय होती है।

मातृभाषा दिवस पर जरूरी आत्ममंथन

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस केवल भाषाई गौरव का उत्सव नहीं, बल्कि यह सोचने का अवसर भी है कि हम उस भाषा का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। क्या चुनावी प्रतिस्पर्धा का मतलब संवाद को कठोर और असभ्य बना देना है? क्या बंगाल अपनी भद्रलोक परंपरा को फिर से जीवित कर सकता है, जहां असहमति हो, पर गरिमा बनी रहे?

2026 के चुनावों से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है-क्या राजनीतिक दल जीत की होड़ में भाषा की मर्यादा को और गिराएंगे, या संवाद को फिर से नीति और विचार के स्तर पर ले जाएंगे? भाषा की ताकत केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके मूल्यों में होती है। मातृभाषा दिवस पर यही सबसे बड़ा संदेश उभरता है।